奥が深い「継手」の世界

2024/03/13

土台の継手では、腰掛けあり継ぎや腰掛け鎌継ぎを良く使用します。

ほぞの形が“あり”か“鎌”かの違いで、ありは斜めの台形状に広がりますが、鎌は直角に広が

ります。

腰掛け鎌継ぎは、蛇の鎌口のような形をしていることからこのように呼ばれています。

加工も精密になるため、さらに高度な方法とされています。

鎌の方がより引っ掛かりやすく抜けにくいのが特徴です。

ちなみに継手の加工は、のこぎりやのみを使用しての手作業、またはプレカット(工場での機械加工)で行います。

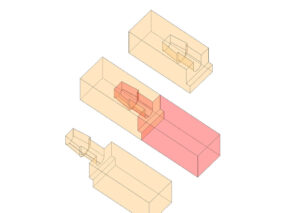

四方鎌継ぎという、まるでパズルのような継手もあります。

柱の4面、どの方向から見ても同じ形の鎌が見えます。

一見しただけではその仕組みはわかりませんが、対角線に流してはめ込む構造になっていま

す。

同じようなものに、四方あり継ぎもあります。

継手一つをとっても奥が深いですね。

〒396-0009 長野県伊那市日影336

〒396-0009 長野県伊那市日影336